○下野市開発許可等審査基準

令和3年3月22日

告示第33号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 一般基準(第4条・第5条)

第3章 立地基準(第6条―第12条)

第4章 技術基準(第13条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に基づく開発許可等については、関係法令等に定めるところによるほか、この基準によるものとする。

(指導)

第2条 法第29条第1項ただし書、同条第2項ただし書及び法第43条第1項ただし書の規定により許可が不要とされる開発行為等であっても、この告示のうち第4章に定める技術基準を遵守するよう指導するものとする。

(開発許可等の申請)

第3条 この基準の適用を受ける開発行為等で、栃木県(以下「県」という。)の土地利用に関する事前指導要綱(昭和50年5月1日付公告)、下野市開発指導要綱(平成24年下野市告示第32号)その他法令等による調整を要する開発行為等のうち、法に基づく開発許可等の申請前に調整を要するものについては、原則として、当該調整終了後に開発許可等の申請をするものとする。

第2章 一般基準

(土地利用に関する基準)

第4条 土地利用計画は、次の各号の要件を満たすものでなければならない。

(1) 都市活動の機能性並びに都市生活の安全、利便及び快適性の増進を図るとともに、自然環境及び歴史的資産の保全との調和に配慮したものであること。

(2) 下野市(以下「市」という。)及び県の土地利用に関する計画等に適合するものであるとともに、開発区域の形状がおおむね整形である等合理的な土地利用を図る上で支障がないものであること。

(3) 開発区域の周辺に、既存の公共施設又は公共施設に関する整備計画等がある場合にあっては、これらに適合するものであること。

(4) 開発行為により新たに公共施設が設置される場合にあっては、当該施設の適切な維持管理について、当該施設の管理者となるべき者と協議が整っていること。

(宅地分譲を目的とする開発行為)

第5条 主として住宅地の分譲を目的として行う開発行為にあっては、次の各号の要件を満たすものでなければならない。

(1) 1宅地の敷地面積は、原則として、用途の定められた土地の区域にあっては150平方メートル、用途の定められていない土地の区域にあっては200平方メートル以上であること。

(2) 街区を設計する場合においては、原則として、その短辺が幹線道路に接することなく、かつ、長辺の長さは住宅用地にあっては160メートル、商業用地にあっては140メートル以下となるものであること。

2 主として分譲を目的として行う開発行為にあっては、分譲後の良好な環境を確保するため、原則として、地区計画を定め、又は建築協定若しくは緑地協定を締結するよう努めるものとする。

第3章 立地基準

(法第34条第1号の建築物)

第6条 法第34条第1号に規定する建築物は、次の各号に該当するものでなければならない。

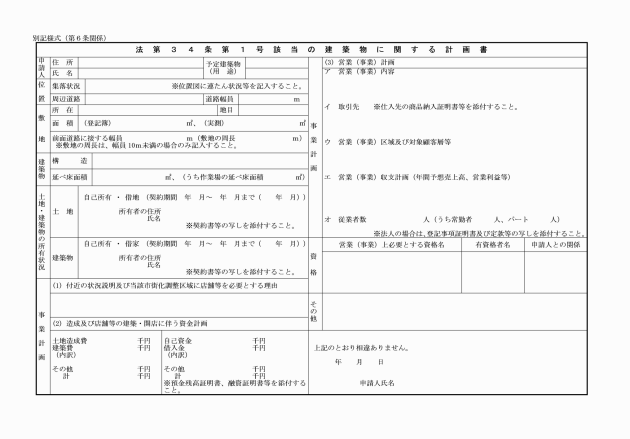

(2) 提出する法第34条第1号該当の建築物に関する計画書(別記様式)により、その内容が適正であると認められるものであること。

2 次の各号の要件を満たしている場合は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)第22条第6号又は第35条第3号に該当するものとする。

(2) 別表第1に規定する位置の要件を満たしていること。

(3) 当該市街化調整区域に居住している者が自ら当該業務を営むものであること。

(4) 開発区域の面積が100平方メートル以内(令第35条第3号に係る場合を除く。)で、建築物の延床面積50平方メートル以内(店舗部分の延床面積が50パーセント以上)であること。

(法第34条第2号の観光資源の有効な利用上必要な建築物)

第7条 法第34条第2号に規定する観光資源の有効な利用上必要な建築物は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(2) 市の観光振興に関する計画等に適合すること及び都市計画上支障がないことについて、市と協議が整っているものであること。

(3) 事業計画書等により、建築物に係る開発行為等の内容が適正であると認められるものであること。

(令7告示41・追加)

(令7告示41・旧第8条繰下・一部改正)

(法第37条第1号の建築等の承認)

第10条 法第37条第1号に規定する支障がないと認める場合とは、次の各号に該当する場合とする。

(1) 公益的施設を先行的に建設する必要があるときその他完了前に建築物の建築又は特定工作物の建設をしなければならない合理的理由があること。

(2) 開発行為が許可どおりに行われることが確実であると認められるものであること。

(3) 開発許可に係る道路及び調整池等の公共施設がおおむね完了していること。

(4) 当該建築又は建設に係る工事により災害の生ずることのないよう防災措置が講ぜられていること。

(令7告示41・旧第9条繰下)

(法第41条第2項ただし書の許可)

第11条 法第41条第2項ただし書の許可は、建築基準法の建築物の建ぺい率等の制限の例外の運用に準じて行うものとする。

(令7告示41・旧第10条繰下)

(1) 法第33条第1項第2号、第3号及び第4号に規定する技術基準並びに周辺の土地利用の現況を勘案して支障がないと認められるものであること。

(2) 法第34条第1号から第10号までに規定する建築物又は特定工作物等に該当するものであること。

(3) 当該申請地が下野市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例(令和3年下野市条例第5号)第3条第1項に規定する指定区域内に存する場合にあっては、同条例第4条に規定する用途に該当しないものであること。

(4) 法第34条第14号に該当する場合にあっては、あらかじめ開発審査会の協議を経たものであること。

(令7告示41・旧第11条繰下)

第4章 技術基準

(道路の幅員)

第13条 この基準において「道路の幅員」とは、車道、歩道、側溝、植樹帯等によって構成される道路の区域のうち、道路一端の路肩、側溝等であって車両等の通行の可能な部分から他端の同部分までをいうものとする。

(令7告示41・旧第12条繰下)

(開発区域が接する道路の幅員)

第14条 令第25条第2号ただし書の規定による道路の幅員は、開発区域の規模に応じ次の表のとおりとする。

開発区域の規模 | 道路の幅員 |

0.5ヘクタール未満 | 4.0メートル以上 |

0.5ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 5.0メートル以上 |

1.0ヘクタール以上5.0ヘクタール未満 | 6.0メートル以上 |

5.0ヘクタール以上 | 9.0メートル以上。ただし、大型車の交通が少ないこと、歩道が設置されていることその他歩行者の安全が確保される場合に限り、6.5メートル以上とすることができる。 |

2 令第25条第4号に規定する車両の通行に支障がない道路とは、開発区域の規模及び開発行為の主たる目的に応じ次の表のとおりとする。

開発区域の規模 | 道路の幅員 | |

住宅地 | その他 | |

0.5ヘクタール未満 | 4.0メートル以上 | 4.0メートル以上 |

0.5ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 5.0メートル以上 | |

1.0ヘクタール以上5.0ヘクタール未満 | 5.5メートル以上 | 6.0メートル以上 |

3 前2項の規定にかかわらず、所定幅員に満たない部分について拡幅することが著しく困難な場合であって、交通安全上の対策が施されているときは、拡幅することが著しく困難である部分が橋りょう、トンネル、踏切等については当該部分の幅員が所定幅員の9割以上確保されている場合に限り、当該道路の所定幅員を満たすものとみなす。

(1) 幅員4.0メートル以上の区間の延長が全延長の9割以上であること。

(2) 幅員4.0メートルに満たない区間の幅員が3.6メートル以上であり、かつ、当該区間の延長が1箇所当たり35メートル以下であること。

(3) 幅員4.0メートルに満たない区間が主要な交差点から20メートル以上離れていること。

(令7告示41・旧第13条繰下)

(取付道路の幅員)

第15条 開発区域内の主要道路に接続する取付道路の幅員は、原則として当該主要道路の幅員以上とする。

(令7告示41・旧第14条繰下)

(道路の配置計画)

第16条 開発区域内の道路の配置は、開発区域の規模、開発区域の周辺の道路の状況等を勘案して、主要道路、区画道路等により適切に計画するものとする。

(令7告示41・旧第15条繰下)

(主要道路の幅員)

第17条 開発区域内の主要道路の幅員は、開発区域の規模に応じ、次の表のとおりとする。

開発区域の規模 | 道路の幅員 |

1.0ヘクタール未満 | 6.0メートル以上 |

1.0ヘクタール以上5.0ヘクタール未満 | 6.5メートル以上 |

5.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 | 9.0メートル以上 |

10.0ヘクタール以上 | 12.0メートル以上 |

2 幅員9メートル以上の道路にあっては、原則として2メートル以上の歩道を設置するものとする。

(令7告示41・旧第16条繰下)

(小幅員区画道路の幅員)

第18条 令第25条第2号に規定する小区間で通行上支障がない場合とは、次の各号に該当する場合とする。

(1) おおむね延長120メートル以内の主要道路又は区画道路によって囲まれた区域の中の小区間の道路であること。

(2) 当該道路を経由する通過交通が生じない形状のものであること。

(3) 原則として、主要道路に直接接続していないこと。

(令7告示41・旧第17条繰下)

(道路の構造)

第19条 道路の構造に関する基準の技術的細目は、次のとおりとする。

(1) 道路の路面は、アスファルトコンクリート舗装等とし、安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造であること。

(2) 道路の横断勾配は、原則として1.5パーセント以上2.0パーセント以下であること。

(3) 道路の側溝は、次の要件を満たしていること。

ア 断面積は、路面及び周辺宅地から排出される雨水を有効に処理できるものであること。

イ 構造は、道路土工要綱(平成21年公益社団法人日本道路協会策定)、道路土工・カルバート工指針(平成22年公益社団法人日本道路協会策定)及び土木構造物標準設計(平成12年9月1日付け建設省技調発第136号)によること。

ウ 道路の側溝を道路の幅員に含める場合にあっては、対象とする輪荷重に耐えられる構造の蓋版を布設し、10メートル以下の間隔で取外しの容易なグレーチングを設けること。

(4) 街渠の構造は、道路土工要綱、道路土工・カルバート工指針及び土木構造物標準設計によること。

(5) 開発区域内において新設しようとする道路が相互に、又は既存の道路と同一平面において交差する場合において、安全かつ円滑な通行の確保を図るため必要があるときにあっては、当該交差部の隅を等辺に切り取ること。

(6) 交通の安全を図るため必要がある場合においては、防護柵、照明施設等の交通安全施設を設けること。

(7) 幅員3メートル以上の歩道には、歩行者の快適性を高め道路景観の向上を図るため、原則として植樹帯を設けること。

(令7告示41・旧第18条繰下)

(1) 開発区域から250メートル以内におおむね2,500平方メートル以上の公園が設けられている場合であって、河川、鉄道、幹線道路等に妨げられることなく利用できる状態にあること。

(2) 敷地が一であり、建築物の周囲に防災上有効かつ十分な空地が確保されていること。

(令7告示41・旧第19条繰下)

(公園の形状等)

第21条 公園は、その規模に応じ、1,000平方メートル以上のものにあっては2面以上道路に接するものとし、1,000平方メートル未満のものにあっては2面以上道路に接するよう努めるものとする。

(令7告示41・旧第20条繰下)

(公園等としての換算)

第22条 調整池、森林等で次の各号に該当する場合にあっては、それぞれ当該調整池等を公園、緑地又は広場として換算することができるものとする。

(1) 調整池 構造、安全対策及び管理が適切であるとともに、当該調整池を公園、緑地又は広場として利用することが相互の機能上支障がないものと認められる場合

(2) 森林等 構造物の設置及び造成(下草刈り等通常の管理行為と認められるものを除く。)を伴わず、かつ、当該森林等を公園、緑地又は広場として利用することが相互の機能上支障がないものと認められる場合

(令7告示41・旧第21条繰下)

(給水施設計画)

第23条 開発区域内の給水施設計画は、開発区域の規模、給水人口、予定建築物の用途等を勘案して定めるものとし、当該開発区域を給水区域とする水道事業者等の関係機関とあらかじめ協議を整えたものであるものとする。

2 給水施設は、原則として次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 当該開発区域を給水区域とする水道事業者が敷設する予定の給水施設であること。

(2) 開発行為者が独自に水源を確保して敷設する水道施設であること。

(3) 当該開発区域を給水区域とする水道事業者から必要量の上水の供給を受けて、開発行為者自らが行う水道事業の水道施設であること。

3 給水区域は、開発区域全体(当該開発行為の実施により周辺地域に影響を及ぼすと認められる場合にあっては、当該周辺地域を含む。)を対象として計画するものとする。

(令7告示41・旧第22条繰下)

(計画給水量)

第24条 住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為における計画給水量は、計画給水人口と1人当たりの計画給水量とを基礎として定めるものとする。この場合において、計画給水人口及び1人当たりの計画給水量は、それぞれ次の各号に掲げる基準に基づき算定するものとする。

(1) 計画給水人口は、開発区域内の計画人口を基に算定すること。

(2) 計画給水量は、需要に応じた適切な量を基に算定すること。

2 工場その他住宅以外の用に供する目的で行う開発行為における計画給水量は、それぞれの用途に応じた計画給水量を基礎として定めるものとする。

(令7告示41・旧第23条繰下)

(調整池等の設置)

第25条 雨水排水を開発区域外に排出するに当たって、放流先の排水能力及び周辺地域への影響等を勘案して必要と認められる場合にあっては、開発区域内において一時雨水を貯留する調整池等を設置するものとする。

2 調整池等に関する基準の技術的細目は、次のとおりとする。

(1) フィルダム及び堀込式 大規模宅地開発に伴う調整池技術基準(案)(昭和62年公益社団法人日本河川協会策定)によること。

(2) コンクリートダム 建設省河川砂防技術基準(案)(平成9年公益社団法人日本河川協会策定)によること。

(3) 浸透施設等 下水道雨水調整池技術基準(案)(昭和59年公益社団法人日本下水道協会策定)、防災調節池等技術基準(案)(昭和62年公益社団法人日本河川協会策定)、防災調節池の多目的利用指針(案)(昭和62年公益社団法人日本河川協会策定)、宅地開発に伴い設置される浸透施設等設置技術指針の解説(平成10年社団法人日本宅地開発協会策定)、雨水浸透施設技術指針(案)(平成18年公益社団法人雨水貯留浸透技術協会策定)、流域貯留施設等技術指針(案)(平成19年公益社団法人雨水貯留浸透技術協会策定)、下水道施設計画・設計指針と解説(平成21年公益社団法人日本下水道協会策定)、下水道施設の耐震対策指針と解説(平成26年公益社団法人日本下水道協会策定)及び揚排水ポンプ設備技術基準・同解説(平成27年一般社団法人河川ポンプ施設技術協会策定)によること。

3 調整池等の容量は、開発区域の規模に応じた確率降雨強度式により算定するものとする。

(令7告示41・旧第24条繰下)

(浸透施設の設置)

第26条 開発区域の面積が5ヘクタール未満の開発行為で、開発区域の周辺の状況及び河川、水路等の配置状況により排水管渠を公共水域に接続することが困難と認められる場合にあっては、前条第1項の規定にかかわらず、雨水排水を浸透施設により開発区域内において処理することができるものとする。

2 浸透施設に関する基準の技術的細目は、次のとおりとする。

(1) 設置箇所は、土壌汚染地域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域及びそれらの周辺地でないこと。

(2) 雨水を浸透させることによって法面、擁壁等の安全性が損なわれないこと。

(3) 浸透施設の計画地点において土質調査等を実施し、その結果により設計を行うこと。

(4) 土質調査等による地下水位が浸透面から原則として0.5メートル以上下位に位置すること。

(5) 浸透施設の設計に当たっては、適切な安全率を用いること。

(6) 浸透施設の容量は、開発区域の面積が1ヘクタール未満の開発行為にあっては5年確率降雨強度式、開発区域の面積が1ヘクタール以上5ヘクタール未満の開発行為にあっては10年確率降雨強度式により算定すること。

(7) 開発区域の面積が1ヘクタール以上5ヘクタール未満の開発行為における浸透施設は、空隙率が90パーセント以上の二次製品を使用すること。

(令4告示12・一部改正、令7告示41・旧第25条繰下)

(排水施設計画の原則)

第27条 開発区域内の排水施設(排水管渠、マンホール、開渠及びますをいう。)の計画は、開発区域周辺の状況、開発区域の規模、形状、降水量等を勘案して定めるものとし、市が周辺の状況を考慮して排水施設を一体的に整備する必要があると認めた場合にあっては、これに適合するものとする。

2 下水の排除方法は、原則として分流式とする。

(令7告示41・旧第26条繰下)

(排水施設の設計)

第28条 計画雨水量及び計画汚水量の算定並びに排水施設の設計に当たっては、下水道施設計画・設計指針と解説及び下水道施設の耐震対策指針と解説によるものとする。

(令7告示41・旧第27条繰下)

(終末処理施設の設計)

第29条 終末処理施設における処理方式は、次の各号に掲げる事項を考慮して定めるものとする。

(1) 流入下水の水量及び水質

(2) 放流水域の水質の許容限度

(3) 放流水域の現在及び将来の利用状況

(4) 処理水の利用計画

(5) 処理場の立地条件、建設費、維持管理費及び操作の難易

(6) 法令等に基づく規制

2 終末処理施設は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する放流水の水質の技術上の基準に準拠した処理施設であることを原則とする。ただし、処理施設の規模その他の事情によりやむを得ないと認められる場合にあっては、この限りでない。

3 終末処理施設の設計基準は、下水道施設計画・設計指針と解説及び下水道施設の耐震対策指針と解説によるものとする。

4 終末処理施設からの放流水は、下水道法施行令、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(昭和47年栃木県条例第6号)に定める水質の基準を満たすものでなければならない。

(令7告示41・旧第28条繰下)

(擁壁の設置)

第30条 開発行為によって崖が生じる場合にあっては、開発区域及びその周辺地域住民の安全を確保するために盛土等防災マニュアル(令和5年5月26日付国官参宅第12号、5農振第650号、5林整治第244号別添5)に基づき擁壁を設けるものとする。

(令6告示63・一部改正、令7告示41・旧第29条繰下)

(災害危険区域等)

第31条 法第33条第1項第8号ただし書の規定を適用できるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害危険区域等のうちその指定が解除されることが決定している場合又は短期間のうちに解除されることが確実と見込まれる場合

(2) 開発区域の面積に占める災害危険区域等の面積の割合が僅少であるとともに、フェンス等を設置すること等により災害危険区域等の利用を禁止し、又は制限する場合

(3) 自己業務用の施設であって、開発許可の申請者以外の利用者が想定されない場合

(令4告示12・一部改正、令7告示41・旧第30条繰下)

(緩衝帯の配置)

第32条 令第28条の3に規定する騒音、振動等による環境の悪化をもたらすおそれがある予定建築物等には、開発許可の申請時において、工場立地法(昭和34年法律第24号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)その他の法令に基づく環境の保全のための規制に準拠した対策が講じられる場合は、含まないものとすることができるものとする。

2 令第28条の3ただし書の規定は、次の各号に掲げる場合に適用するものとする。

(1) 幅員の減少 公園、緑地、河川、池、沼、植樹のされた道路又は法面(上りの法面に限る。)に隣接する場合

(2) 配置の免除 騒音、振動等による環境の悪化をもたらすおそれがある敷地に隣接する場合

(令7告示41・旧第31条繰下)

(緩衝帯としての換算)

第33条 開発区域内の周辺部に残置森林、造成森林等がある場合にあっては、当該森林等を緩衝帯の幅員として換算することができるものとする。

(令7告示41・旧第32条繰下)

(緩衝帯の境界の明示)

第34条 緩衝帯は、境界に縁石を設置し、又は境界杭を打設する等によりその区域を明確にするものとする。

(令7告示41・旧第33条繰下)

(委任)

第35条 この章に定めるもののほか、技術基準に関する事項は、県の例による。

(令7告示41・旧第34条繰下)

附則

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に県に対してなされた開発許可等の申請については、県の例による。

附則(令和4年2月17日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日告示第63号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月31日告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前になされた開発行為等許可申請に係る開発行為の許可の基準については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

用途 | 建築基準法別表第2(ろ)項第2号に掲げる建築物の用途 | あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の施術所 | ガソリンスタンド | 自動車修理工場(ただし、主として自動車の販売展示を行うものを除く。) | 農林漁業団体事務所及び農林漁業生活改善施設 | 公共公益施設 | |||

小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園 | 社会福祉施設等 | 診療所及び助産所 | |||||||

位置 | 集落要件 | 50戸以上の建築物が連たんしている集落内の土地であること。 | 次のいずれかに該当するものであること。 (1) 50戸以上の建築物が連たんしている集落内の土地であること。 (2) 開発区域を含んだ3ha内に、主たる建築物が20戸以上存していること。 (3) 開発区域の全部が、市街化区域と市街化調整区域の境界線から、1km以内の区域内にあること。 | ||||||

敷地 | 規模 | 500m2以下。ただし、駐車場の確保等特に必要と認められる場合は、1,000m2を上限とする。 | 1,000m2以下 | ||||||

形状 | 前面道路に開発区域の6分の1以上、又は10m以上接していること。 | ||||||||

建築物 | 延床面積 | 200m2以下 | |||||||

道路 | 形状 | 袋路状の道路は除く。 | |||||||

注1) 「連たん」とは、建築物の敷地間隔が50m以内(1か所に限り60m以内でも可。)にあることをもって判断する。

注3) 「ガソリンスタンド」とは、車両に揮発油、軽油、液化ガス又は水素等の燃料を給油補填等するための施設をいう。

注4) 農林漁業団体事務所については、小規模な支所、出張所等に限る。

注5) 「小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園をいう。

注6) 「社会福祉施設等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による家庭的保育事業、小規模保育事業若しくは事業所内保育事業の用に供する施設、社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉事業の用に供する施設又は更生保護事業法(平成7年法律第86号)による更生保護事業の用に供する施設をいう。

注7) 「診療所及び助産所」とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所及び同法第2条第1項に規定する助産所の用に供する施設をいう。

注8) 対象建築物には、住宅(公共公益施設に併設されるもので市長が別に定めるものを除く。)を併設できないものとする。

別表第2(第7条関係)

用途 | 観光資源の利用のため直接必要な施設、観光価値を維持するため必要な施設、宿泊施設、休憩施設その他これらに類する施設 | |

位置 | 観光資源の利用形態、観光資源までの距離等からみて観光客の利用が見込まれ、原則として観光資源の所在地を含む旧大字の区域内にある土地であること。 | |

敷地 | 規模 | 500m2以下。駐車場の確保等特に必要と認められる場合にあっては、1,000m2を上限とする。 ただし、市の観光振興計画等において観光資源と位置付けられている建築物の宿泊施設等への用途変更の場合は、この限りではない。 |

形状 | 前面道路に開発区域の6分の1以上又は10m以上接していること。 | |

建築物 | 延床面積 | 200m2以下。 ただし、市の観光振興計画等において観光資源と位置付けられている建築物の宿泊施設等への用途変更の場合は、この限りではない。 |

道路 | 形状 | 袋路状の道路は除く。 |

注) 対象建築物には、住宅(宿泊施設に併設されるもので市長が別に定めるものを除く。)を併設できないものとする。

別表第3(第8条関係)

(令7告示41・追加)

用途 | 市街化調整区域内の既存の工場における事業と密接な関連を有する建築物又は第一種特定工作物であり、これらの事業活動の効率化を図るため市街化調整区域内において建築又は建設することが必要なもの。 | |

位置 | 開発区域は、原則として既存の工場の敷地の隣接地又は近接地であること。 ただし、既存の工場における事業の量的拡大のみが図られる場合は、既存の工場の隣接地で、かつ、既存の工場と一体的な土地利用が図られるものであること。 | |

敷地 | 規模 | 関連工場が新規で立地する場合、開発区域は5ha未満。 ただし、既存の工場における事業の量的拡大のみが図られる場合は、従前の敷地を含めた開発区域の面積は、従前の敷地面積の2倍以下かつ5ha未満であること。 |

建築物等 | 予定建築物等の規模、構造及び設計等が、周辺環境に影響を及ぼさないものであること。 | |

注1) 既存の工場は、当該地において5年以上の操業実績があること。

注2) 「密接な関連を有する」とは、既存の工場に対して自己の生産物の5割以上を原料又は部品として納入している場合であって、それらが既存の工場における生産物の原料又は部品の5割以上を占める場合等具体的な事業活動に着目して、生産、組立て、出荷等の各工程に関して不可分一体の関係にある場合をいう。

注3) 「事業活動の効率化」とは、既存の工場における事業の質的改善又は事業の量的拡大が図られることをいう。

別表第4(第9条関係)

(令7告示41・旧別表第3繰下・一部改正)

項目 | 休憩所 | ガソリンスタンド | ||

ドライブイン | コンビニエンスストア | |||

定義 | 自動車運転者及び同乗者に飲食物(主としてアルコール飲料を提供する施設を除く。)を提供し、休憩させるための飲食店 | 主として飲食料品を中心とした各種最寄り品をセルフサービス方式で小売りする小規模な店舗(延床面積200m2以下)で、原則として年中無休で24時間営業を行うもの | 車両に揮発油、軽油、液化ガス又は水素等の燃料を給油補填等するための施設 | |

位置 | 道路 | 開発区域は、車道幅員が6メートル以上の国道、県道又は市道と接していること(この場合の車道とは、車道、副道及び停車帯(乗合自動車停車帯を除く。)。 | ||

集落要件 | ― | 50戸以上の建築物が連たんしている集落内の土地であること。 | ― | |

敷地 | 規模 | 1,000m2以上5,000m2以下 | 500m2以上2,500m2(開発区域が車道幅員9メートル以上の国道、県道又は市道と接している場合には、5,000m2)以下 | |

形状 | 前面道路に12m以上接していること。 | |||

土地利用 | 建築物 | 1 当該施設の管理の用に供する部分の面積は、施設の維持管理上必要最小限の規模とすること。 2 次に掲げる目的のスペースを含まないこと。 (1) 住宅 (2) 宿泊施設 (3) 遊戯・娯楽施設 (4) 物品販売施設(コンビニエンスストアを除く。) | ||

客席は主として明るく開放的なものとし、20席以上を確保していること。 | 運転者等が常時利用することができる便所を設置すること。 | 自動車修理場を併設する場合は、簡易な保守点検や整備を行うための小規模な建築物であること。 | ||

駐車場 | 開発区域内に、客席2につき1台以上の駐車スペースを確保すること。 | 1 運転者等が駐車して休憩でき、かつ大型車が駐車できる十分なスペースを確保すること。 2 騒音等周辺の環境等に十分配慮された設計であること。 | ― | |

その他 | 開発区域内外の交通安全に十分に配慮した土地利用であること。 | |||

注) 「連たん」とは、建築物の敷地間隔が50m以内(1か所に限り60m以内でも可。)にあることをもって判断する。