○下野市文書取扱規程

平成18年1月10日

訓令第7号

(目次)

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 文書の収受及び配付(第9条―第11条)

第3章 起案及び回議(第12条―第18条)

第4章 文書の浄書及び発送(第19条―第21条)

第5章 文書の整理及び保存等(第22条―第39条)

第6章 補則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、文書の適正な取扱方法を定めることにより、文書事務の能率的かつ効率的な管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「文書」とは、公務上作成し、又は取得したすべての記録をいう。

(文書取扱の原則)

第3条 文書は、すべて正確かつ迅速に取扱い、事務能率向上に努め、その所在箇所、処理状況を明らかにして紛失、盗難、汚損等を防止しなければならない。

2 文書は、ファイリングシステム及び文書管理システムにより管理するものとする。

3 文書は、行政情報の公開に伴い、市民の利用に役立つように適切に管理しておかなければならない。

4 文書は、個人情報の保護に留意して適切に管理しておかなければならない。

(平19訓令1・平25訓令11・一部改正)

(総務人事課長の職務)

第4条 総務部総務人事課長(以下「総務人事課長」という。)は、市の文書事務を総括する。

2 総務人事課長は、文書事務の処理状況について調査を行い、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(平19訓令1・追加、平21訓令17・平27訓令9・一部改正)

(課長の職務)

第5条 各課局長(以下「課長」という。)は、その所管における文書事務が適正に処理されるよう留意し、その促進に努めなければならない。

(平19訓令1・旧第4条繰下、平28訓令11・一部改正)

(ファイリング責任者等)

第6条 課長の文書事務を補佐するため、各課局(以下「課」という。)にファイリング責任者、ファイリング担当者及び文書収受責任者を置く。

2 ファイリング責任者は、課長補佐の職にある者又は主幹の職にある者をもって充てる。ただし、課長補佐及び主幹が置かれない場合又は課長補佐若しくは主幹が2人以上置かれている場合は、課長が指定する者をもって充てる。

3 ファイリング担当者及び文書収受責任者は、課の中から課長が指名する。

4 課長は、ファイリング責任者、ファイリング担当者及び文書収受責任者の職及び氏名を総務人事課課長に報告しなければならない。

(平19訓令1・追加、平27訓令9・平28訓令11・一部改正)

(ファイリング責任者等の職務)

第7条 ファイリング責任者は課長の命を受けて、その所管に係る次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の整理、分類、保管、保存、移換え、置換え及び引継ぎに関すること。

(2) ファイル基準表の作成に関すること。

(3) ファイリングシステムの維持管理に関すること。

(4) 文書の廃棄に関すること。

(5) その他文書事務の指導及び改善に関すること。

2 ファイリング担当者は、ファイリング責任者を補佐する。

3 文書収受責任者は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 配付を受けた文書の収受に関すること。

(2) 文書の返戻及び発送文書の送付に関すること。

(平19訓令1・追加)

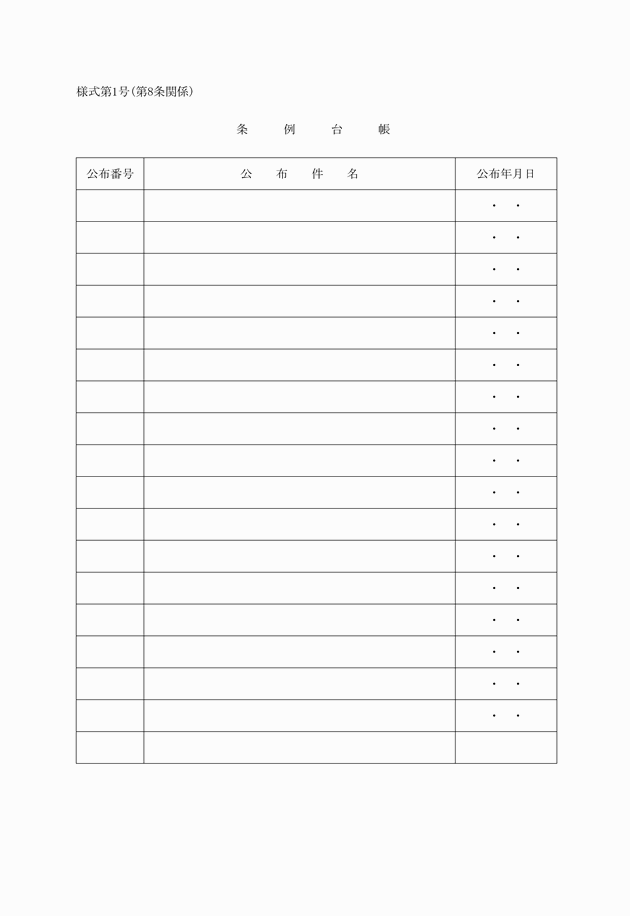

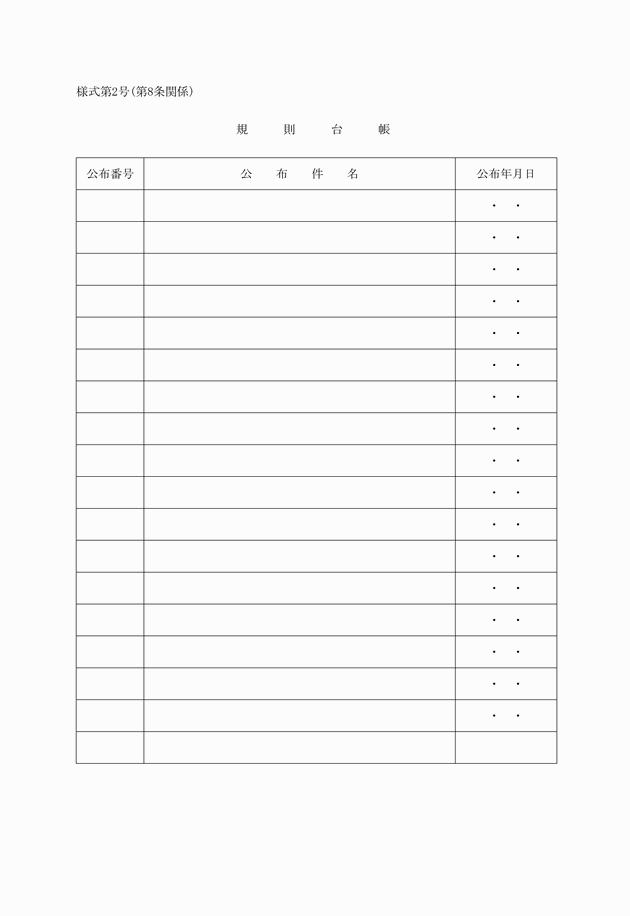

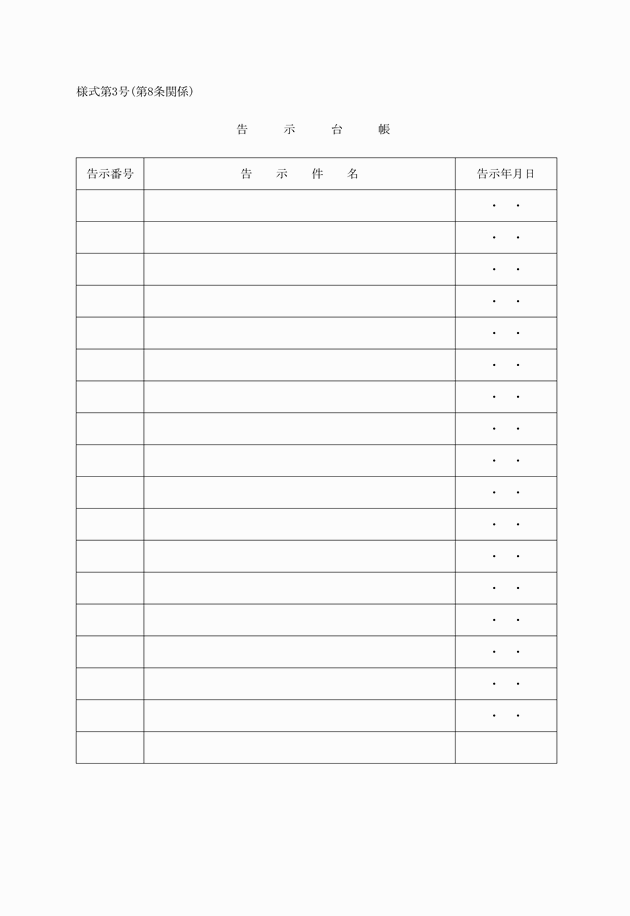

(文書整理記号及び番号)

第8条 文書整理記号(以下「記号」という。)は、市名の頭文字「下」に次の各号により、関係課等を表示する漢字を加えたものとする。

(1) 総合政策課 総政

(2) 市民協働推進課 市協

(3) 総務人事課 総

(4) 財政課 財

(5) 契約検査課 契

(6) 税務課 税

(7) 安全安心課 安

(8) 市民課 市

(9) 環境課 環

(10) 社会福祉課 社福

(11) 子育て応援課 子育

(12) こども家庭センター こ家

(13) 高齢福祉課 高福

(14) 健康増進課 健

(15) 農政課 農政

(16) 商工観光課 商

(17) 都市政策課 都政

(18) 管理保全課 管保

(19) 整備課 整

(20) 企業経営課 企

(21) 上下水道課 上下

(22) 会計課 会

(23) 議会事務局 議

(24) 農業委員会事務局 農

(25) 選挙管理委員会事務局 選

(26) 監査委員事務局 監

(27) 公平委員会事務局 公

(28) 固定資産評価審査委員会事務局 固

2 指令については、下野市指令の次に前項各号の関係課等を表示する漢字を加えたものとする。

3 文書には、記号ごとに年度を通じた文書番号(以下「番号」という。)を付さなければならない。ただし、次に掲げる文書については番号を省略することができる。

(1) 証明に関するもの

(2) 軽易又は定例的な通知、あいさつ状等

(3) 法令等の規定により所定の様式に記載することが定められているもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、総務人事課長が文書番号を付する必要がないと認めるもの

(平19訓令1・旧第7条繰下、平20訓令16・平21訓令17・平23訓令4・平25訓令11・平26訓令4・平27訓令9・平28訓令11・令6訓令8・一部改正)

第2章 文書の収受及び配付

(文書の収受)

第9条 役所に到着した文書は、総務人事課長が収受するものとする。ただし、直接所管課長に持参された文書及びファクシミリ等により到着した文書にあっては、所管課長が収受するものとする。

2 勤務時間外に到着した文書は、下野市当直規程(平成18年下野市訓令第30号)の定めるところにより緊急の処理を必要とするものを除き、すべて総務人事課長に引き継がなければならない。

3 料金の未納又は不足の文書は、その料金を支払い受領することができる。

(平19訓令1・旧第8条繰下、平27訓令9・一部改正)

(文書の配付)

第10条 前条の規定により総務人事課長が収受した文書は、所管課長に配付しなければならない。

2 総務人事課長は、収受した封書で所管課が不明なものは、当該封書を開封することができる。

(平19訓令1・旧第9条繰下、平27訓令9・一部改正)

(収受の手続)

第11条 所管課長は、第9条第1項ただし書の規定により収受した文書若しくは、前条の規定により配付を受けた文書については、次の各項に定めるところにより収受の手続を行わなければならない。

2 受領した文書は、封皮に「親展」と表示されているもの、その他秘密の取扱いを要する旨の指定のあるもの(以下「秘密文書」という。)を除き、封のあるものはこれを開封した上内容を審査し、文書管理システムにより整理を要するものと請求書、領収書、見積書、軽易な報告書、定期刊行物、送状、その他軽易な文書で文書管理システムにより整理を要しないもの(以下「軽易文書」という。)とに分類しなければならない。

3 前項の規定により整理を要する文書は、文書管理システムにより番号を付し、当該文書の余白に受付日付印を押印し番号を記入して供覧する。

4 軽易文書は、当該文書の余白に受付日付印を押印し、担当者に配付する。

5 通貨、金券及び物品を添付した文書は、前2項による取扱いのほか軽易文書を除き、文書管理システムにその旨表示しておかなければならない。

6 秘密文書は、「親展」の表示があるものは名あて人に配付し、その他のものは所管課長が取り扱う。

7 訴願書、審査請求書、当選承諾書その他到着の日時が権利の得喪に関係のあるものは受付日付欄に到着日時を明記するとともに、文書管理システムに到着の日時を記載しなければならない。

(平19訓令1・旧第10条繰下・一部改正、平25訓令11・平28訓令12・一部改正)

第3章 起案及び回議

(起案)

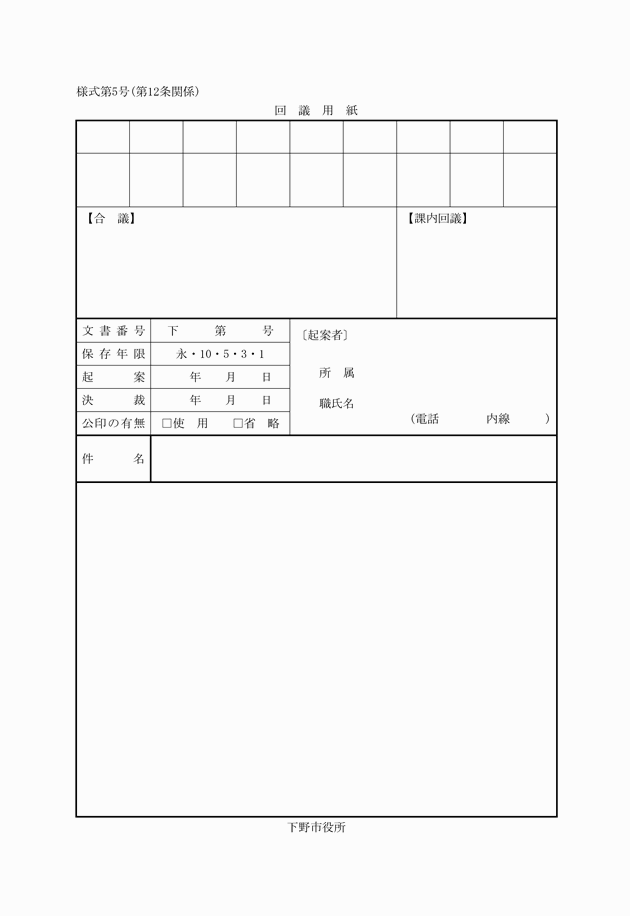

第12条 文書の起案は、回議用紙(様式第5号)によって行う。ただし、軽易な文書で処理案を当該文書の余白に記載して処理できるものについては、この限りではない。

2 起案は、口語体及び常用漢字並びに現代かなづかいを用い、文書は平明簡易、字画は明瞭にしなければならない。

(平19訓令1・旧第11条繰下)

(起案理由及び関係書類)

第13条 回議書(意思決定を受けるべき一切の文書をいう。以下同じ)には、起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は簡易なものについては、これを省略することができる。

(平19訓令1・旧第12条繰下)

(決裁区分)

第14条 回議書には、下野市決裁規程(平成18年下野市訓令第6号)の定めるところにより決裁を受けなければならない。この場合、押印を必要としない欄は斜線で消さなければならない。

(平19訓令1・旧第13条繰下)

(起案の署名又は押印)

第15条 起案者は、起案年月日を記入した上、起案者の欄に署名又は押印しなければならない。

(平19訓令1・旧第14条繰下)

(決裁)

第16条 回議書は、その事案に関係のある課員に回議し、課長に提出する。回議書について異議がある場合は、起案者と協議する。

2 課長は、案を審査し、必要と認めるときは訂正又は再起案を命じ、又は自ら訂正した上専決事項に属するものは決裁し、その他のものは部長を経て市長に提出する。

3 他課に関係のあるものは、部長に提出するに先立って関係課に合議する。

4 合議を受けた関係課において異議があるときは、所管課と協議し、その同意を得られない場合は、所管課長は部長の指示を受けなければならない。

5 市長又は副市長は、必要と認めるものは所管課に対して案の訂正又は再起案を命じ、その他のものは市長が決裁する。

6 回議又は合議を受けた者は、回議用紙に記載された所定欄に押印し、又は署名することにより表示しなければならない。

7 市長は、決裁を終わったときは、直ちに回議書を所管課長に交付する。この場合所管課長は直ちに決裁の年月日を記入しなければならない。

(平19訓令1・旧第15条繰下、平19訓令11・一部改正)

(代決の方法)

第17条 職員が代決しようとする場合は、代決の表示をし、押印しなければならない。

(平19訓令1・旧第16条繰下)

(条例等の取扱)

第18条 条例、規則、訓令及び告示等を制定するときは、副市長の決裁を受ける前に総務人事課長に合議しなければならない。

2 各課長は、議会の議決を必要とする案件が決裁されたときは、その案件を指定された日までに総務人事課長に送付しなければならない。

(平19訓令1・旧第17条繰下、平19訓令11・平27訓令9・一部改正)

第4章 文書の浄書及び発送

(浄書)

第19条 浄書、印刷を要する文書等については、起案又は起案者の委任を受けた者が適切な方法により行うものとする。

(平19訓令1・旧第18条繰下)

(公印の押印)

第20条 施行する文書には、公印を押印しなければならない。ただし、市の組織内に発する文書(通達その他重要な文書を除く。)又は軽易な文書については、これを省略することができる。

(平19訓令1・旧第19条繰下)

(文書の発送)

第21条 文書の発送は、原則として総務人事課において行うものとする。

2 発送文書は、各課において次の各号により処理し、使送文書は所定の場所へ、その他の文書は総務人事課へ回付しなければならない。

(1) 所定の封筒を使用し、受信者のあて名を正確に記載すること。

(2) 特殊取扱を受ける文書について、封筒の表面に書留、速達等の表示をすること。

(3) 現金、有価証券類その他貴重品を発送するときは、発送品を厳重に封入し、小包は堅固にすること。

(4) 発送文書が多数ある場合は、発送種別、重量別に分類すること。

(5) 各課より回付を受けた発送文書は、料金後納郵便差出票により発送するものとする。

(平19訓令1・旧第20条繰下、平27訓令9・一部改正)

第5章 文書の整理及び保存等

(平19訓令1・全改)

(文書の整理)

第22条 文書は、常に整理し、紛失、火災、盗難等の予防を完全にし、重要なものは天災事変に際して速やかに持ち出せるようにしておかなければならない。

(平19訓令1・全改)

(文書の保管単位)

第23条 文書の保管単位は、課ごととする。ただし、事務室の状況により総務人事課長が適当と認めるときは、他の保管単位によることができる。

(平19訓令1・全改、平27訓令9・一部改正)

(文書の分類)

第24条 文書を系統的かつ体系的に管理するため、保管単位ごとに、すべての文書を小分類として個別フォルダーに収納し、その個別フォルダーを第1ガイド及び第2ガイドを用いて、大分類及び中分類に区分するものとする。

(平19訓令1・全改)

(保管用具)

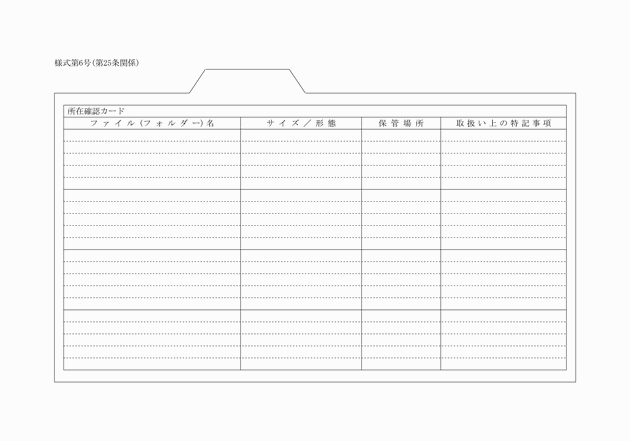

第25条 文書の整理、分類及び保管は、キャビネット及びファイリング用具を使用して行うものとする。ただし、キャビネットに収納することが不適当な文書については、所在確認カード(様式第6号)により書庫、書棚等それぞれ適切な用具を使用することができる。

2 キャビネットは、可能な限り保管単位ごとに一定個所に集中配列し、配列順序は、左から第1号とし、段数は上から順次数える。

3 キャビネットの増減は、書類の収納状況を調査のうえ、総務人事課長が決定する。

(平19訓令1・全改、平27訓令9・一部改正)

(文書の保管)

第26条 職員は、執務中を除き、文書を自己の手元に置いてはならない。

2 文書は、発生した時点で該当する個別フォルダー又は新たに作成した個別フォルダーに挟み、キャビネットの所定の分類位置に収納するものとする。

3 現年度文書は、原則として、キャビネットの上段及び中段の引出しに収納するものとし、前年度文書は、下段の引出しに収納するものとする。

4 各課に共通する文書は、総務人事課長が別に定める全庁共通ファイル基準表に従い、整理保管しなければならない。

(平19訓令1・全改、平27訓令9・一部改正)

(個別フォルダー)

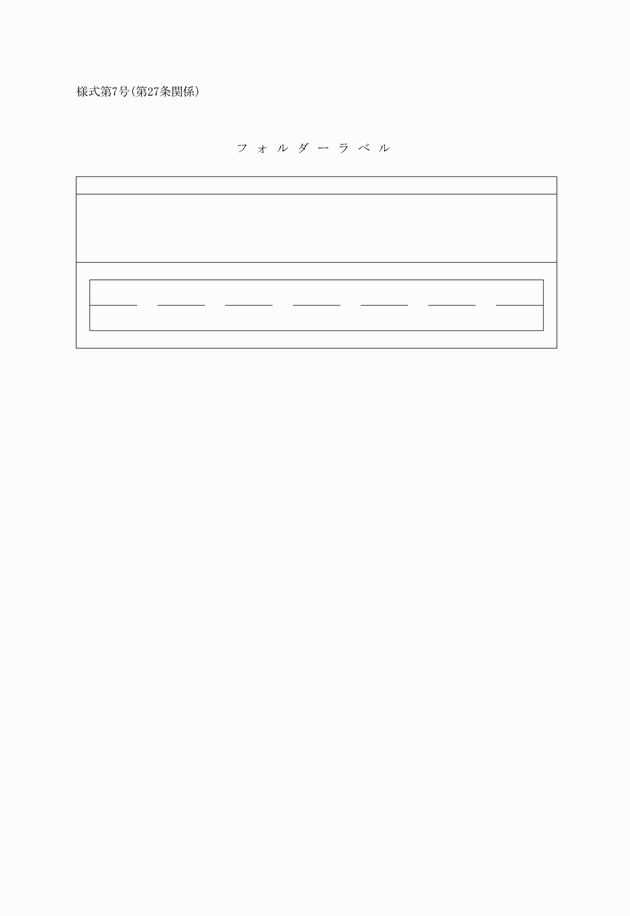

第27条 文書は、次に掲げるところにより個別フォルダーに編集しなければならない。

(1) 個別フォルダーの厚さは、1センチメートルから2センチメートル程度とし、紙数の多寡により分冊又は合冊する。

(2) 個別フォルダーには、フォルダーラベル(様式第7号)にフォルダーの名称を記載のうえ貼付しなければならない。

(3) 第1号の分冊に当たっての個別フォルダーの名称は、「その1」「その2」等の符号を付すことなく、「4月~9月分」「10月~3月分」等の具体的な名称としなければならない。

(平19訓令1・全改)

(懸案フォルダー)

第28条 懸案フォルダーは、事務担当者1人につき1個作成し、事務担当者の氏名を記載する。

2 事務担当者は、執務中は常に懸案フォルダーを手元に置いておくものとする。

3 事務担当者が、退庁、出張その他不在となる場合は、キャビネットの所定の位置(第1号キャビネットの第1段引出しの最前列)に収納しなければならない。なお、その際に、処理中の文書又は完結文書で再度利用する文書(以下「使用中の文書」という。)がある場合は当該使用中の文書については懸案フォルダーに収納し、キャビネットで保管するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、使用中の文書であっても本来収納すべき個別フォルダーに収納できる文書は、可能な限り個別フォルダーに収納するものとする。

5 ファイリング責任者は、随時懸案フォルダー内の文書を調査し、事務担当者にその進行管理上必要な指示をしなければならない。

(平19訓令1・全改)

(1) 帳簿類 帳簿の閉鎖の日。ただし、加除式の帳簿類から除冊された帳簿にあっては、当該帳簿から除冊した日

(2) 出納に関する証拠書類 当該出納があった日

(3) 契約文書 当該契約事項の履行が終わった日

(4) 前3号に掲げる文書以外の文書 当該文書の事案の処理が終わった日

(平19訓令1・全改)

(完結文書の整理)

第30条 完結文書は、会計年度ごとに区分し、整理しなければならない。ただし、会計年度ごとに区分することが適当でないものは、暦年ごとその他適当な方法により区分するものとする。

2 4月1日から5月31日までの間において施行する文書で前会計年度に所属する歳入又は歳出に係るものにあっては、前項の規定にかかわらず、当該前会計年度に区分しなければならない。

(平19訓令1・全改)

(文書の保存年限等)

第31条 ファイリング責任者は、当該年度に発生した文書を随時精査し、保存する必要がある文書と保存する必要のない文書に選別しなければならない。

2 前項に規定する保存する必要のない文書は、次に掲げるものとする。

(1) 軽易な通知、案内状等の文書であって、後日参照の必要のないもの

(2) 他の記録と内容が重複している文書

3 文書の保存年限は、法令に別の定めがある場合を除き、別表に定める基準に基づき区分するものとする。

4 文書の保存年限は、前項の区分に従い、個別フォルダーを単位として、課長が定めるものとする。ただし、全庁共通ファイル基準表に係る個別フォルダーの保存年限については、総務人事課長が定めるものとする。

(平19訓令1・全改、平27訓令9・一部改正)

(保存年限の起算日)

第32条 文書の保存年限の起算日は、年度によるものは完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から、暦年によるものは完結した日の属する年の翌年の1月1日からとする。

(平19訓令1・全改)

(ファイル基準表の作成等)

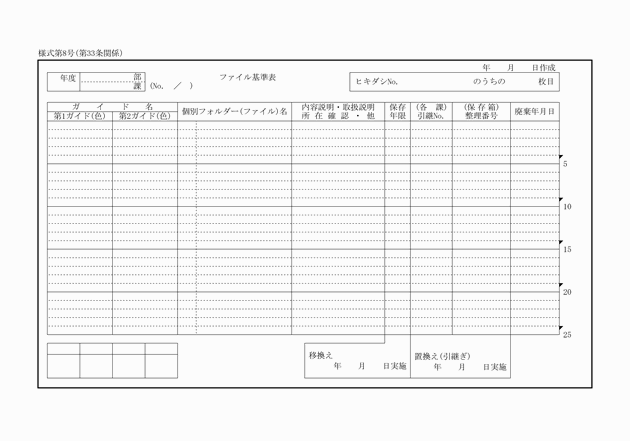

第33条 ファイリング責任者は、毎年3月31日に当該保管単位における当該年度完結文書及び未完結文書についてファイル基準表(様式第8号)を作成し、その写しを課長を経て総務人事課長に提出しなければならない。

2 総務人事課長は、提出されたファイル基準表について、その記載事項の適否を精査するものとする。

(平19訓令1・全改、平27訓令9・一部改正)

(1) 個別フォルダー内の文書の1枚1枚を厳密に精査し、不要書類を廃棄し、保存責任のある完結文書(原本)は個別フォルダー単位で保存年限を付加し、キャビネットの下段に場所を移動する。

(2) 未完結の個別フォルダーは、中身の1枚1枚を厳密に精査し、新年度用フォルダーを作成してキャビネットの上段に収納する。

(3) 資料等で保存には該当しない個別フォルダー(非原本)のうち、活用を持続するものは前号と同様の処理をする。

2 前項の規定により移換えた個別フォルダーは、次年度1年間は各保管単位のキャビネット内で保存するものとする。

(平19訓令1・全改)

(1) 保存年限が1年の文書は廃棄する。

(2) 文書を個別フォルダー単位で保存期間別に文書保存箱に収納する。

(3) ファイル基準表に文書保存箱引継番号を記入する。

2 書庫に置き換えた文書は、ファイル基準表を添えて総務人事課長へ引継ぐものとする。

3 総務人事課長は文書保存箱並びにファイル基準表に箱整理番号を記入し、各課へ整理番号を通知するものとする。

(平19訓令1・全改、平27訓令9・一部改正)

(キャビネット文書の持出し)

第36条 キャビネット又は第25条第1項ただし書きの規定により書庫、書棚等に保管又は保存する文書(以下「キャビネット文書」という。)の持出しに当たっては、職員は、使用終了後、速やかに、持出しをした個別フォルダーに返納しなければならない。

(平19訓令1・全改)

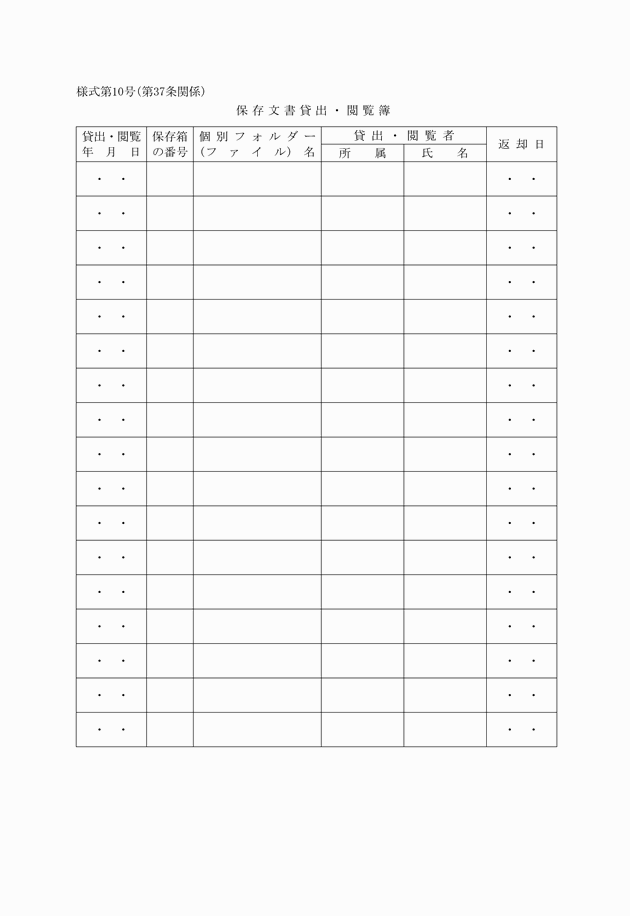

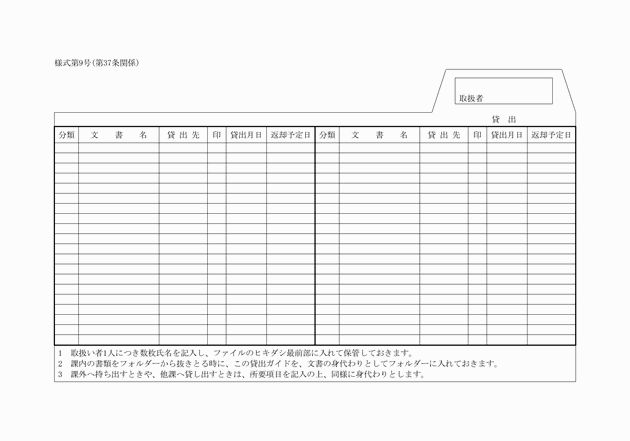

(キャビネット文書等の貸出し)

第37条 キャビネット文書の貸出しをしようとする所管課以外の職員は、所管課長の許可を受けなければならない。この場合において、貸出カード(様式第9号)により当該文書を貸し出すものとする。

2 書庫に保存されている文書を貸し出し、又は閲覧をしようとする職員は、総務人事課長の許可を受けた後、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 保存文書貸出・閲覧簿(様式第10号)に所定の事項を記載すること。

(2) 取り出そうとする文書保存箱の管理の徹底を図ること。

3 貸出しを受けた文書は、当日中に返却しなければならない。ただし、貸出しを受けた文書の所管課長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(平19訓令1・全改、平27訓令9・一部改正)

(文書の廃棄)

第38条 総務人事課長は、第35条第2項の規定により引き継がれた文書が保存年限を経過したときは、廃棄の適否を検討する。この際、市史資料として必要と思われる文書は市史所管課と協議し、必要なものは引き継ぐか又は引き続き保存し、その他の文書は焼却等復元できない方法により廃棄するものとする。

(平19訓令1・全改、平27訓令9・一部改正)

(保存の文書の見直し)

第39条 総務人事課長は保存期間中の文書であっても、法令改正その他の理由により、保存を必要としなくなった文書は、所管課長と協議のうえ廃棄することができる。

(平19訓令1・全改、平27訓令9・一部改正)

第6章 補則

(庁外持出しの禁止)

第40条 文書は、庁外に持ち出すことができない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ所管課長の許可を得たときは、この限りではない。

(平19訓令1・旧第27条繰下)

(委任)

第41条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(平19訓令1・旧第28条繰下)

附則

この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

附則(平成19年1月15日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(下野市電子文書取扱要綱の一部改正)

2 下野市電子文書取扱要綱(平成18年下野市訓令第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成19年3月29日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日訓令第16号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月27日訓令第17号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年10月6日訓令第32号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年7月12日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月17日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年2月18日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年3月1日から施行する。

(適用)

2 この訓令は、平成27年3月1日以後に市長及び副市長並びに職員が作成し、又は取得した事務引継ぎに関する文書について適用する。

附則(平成27年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年4月1日訓令第12号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(令和2年3月27日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第31条関係)

(平19訓令1・平27訓令3・令2訓令9・一部改正)

保存年限区分

保存年限区分 | 項目 |

長期保存 | 1 市行政の総合的な企画及び重要施策に関するもの 2 叙位、叙勲、褒章及び表彰等に関するもの 3 条例、規則及び訓令等の制定改廃に関するもの 4 訴訟及び不服申立てに関するもの 5 市議会に関するもので特に重要とするもの 6 市有財産の取得及び処分に関するもの 7 市の境界変更等に関するもの 8 市行政の沿革に関するもの 9 市長及び副市長の事務引継ぎに関する文書 10 職員の任用、進退、賞罰、履歴等に関するもの 11 退職手当の裁定に関するもの 12 人事に関するもので重要なもの 13 10年を超える有効期間の許認可等の行政処分に関するもの 14 その他10年を超えて保存を要するもの |

10年保存 | 1 総合計画に関するもの 2 請願、陳情等に関するもので重要なもの 3 庁議に関するもので重要なもの 4 市有財産の管理に関するもの 5 5年を超え、10年以下の有効期間の許認可等の行政処分に関するもの 6 その他10年保存を要するもの |

5年保存 | 1 補助金等に関するもの 2 職員の給与に関するもの 3 附属機関の委員及び専門委員の報酬に関するもの 4 臨時的任用職員及び非常勤職員の任免に関するもの 5 3年を超え、5年以下の有効期間の許認可等の行政処分に関するもの 6 その他5年保存を要するもの |

3年保存 | 1 予算決算に関するもの 2 監査に関するもの 3 3年以下の有効期間の許認可等の行政処分に関するもの 4 職員の事務引継ぎに関する文書 5 その他3年保存を要するもの |

1年保存 | 1 各種通知、照会、回答等の往復文書で軽易なもの 2 各種帳票及び伝票等 3 その他1年保存を要するもの |

1年未満保存 | 1 事務連絡等に関するもので定例的なもの 2 その他1年以上の保存を要しないもの |

取扱方法

1 長期保存の区分は、10年を超える保存年限を示すものであり、具体的に年数を定められるものについてはその年限を保存年限とし、具体的に年数を定められない場合は「永年」と表示する。

2 「永年」としたものは、保存期間が10年を超えた場合には随時保存年限を見直し、必要があるときは保存年限の変更を行う。

(平19訓令1・一部改正)

(平19訓令1・一部改正)

(平19訓令1・一部改正)

様式第4号 削除

(平25訓令11)

(平22訓令32・全改)

(平19訓令1・追加)

(平19訓令1・追加)

(平19訓令1・追加)

(平19訓令1・追加)

(平19訓令1・追加)