【下野薬師寺歴史館】しもつけ子ども歴史講座を開催しました

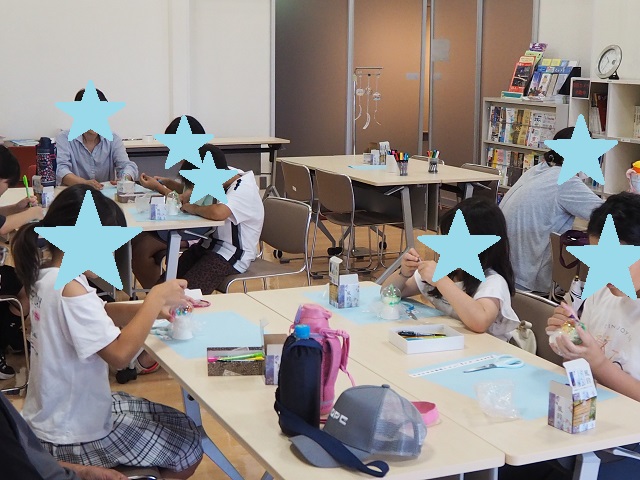

下野薬師寺歴史館では、令和7年度夏休みのイベントとして『みて・ふれて・まなぶ』をコンセプトに、

楽しく歴史を学べる子ども向けの『しもつけ子ども歴史講座』を開催しました。

『夏の風物詩!風鈴とは?~描いて貼って風鈴づくり~』

7月25日(金曜日)・26日(土曜日)に開催しました。

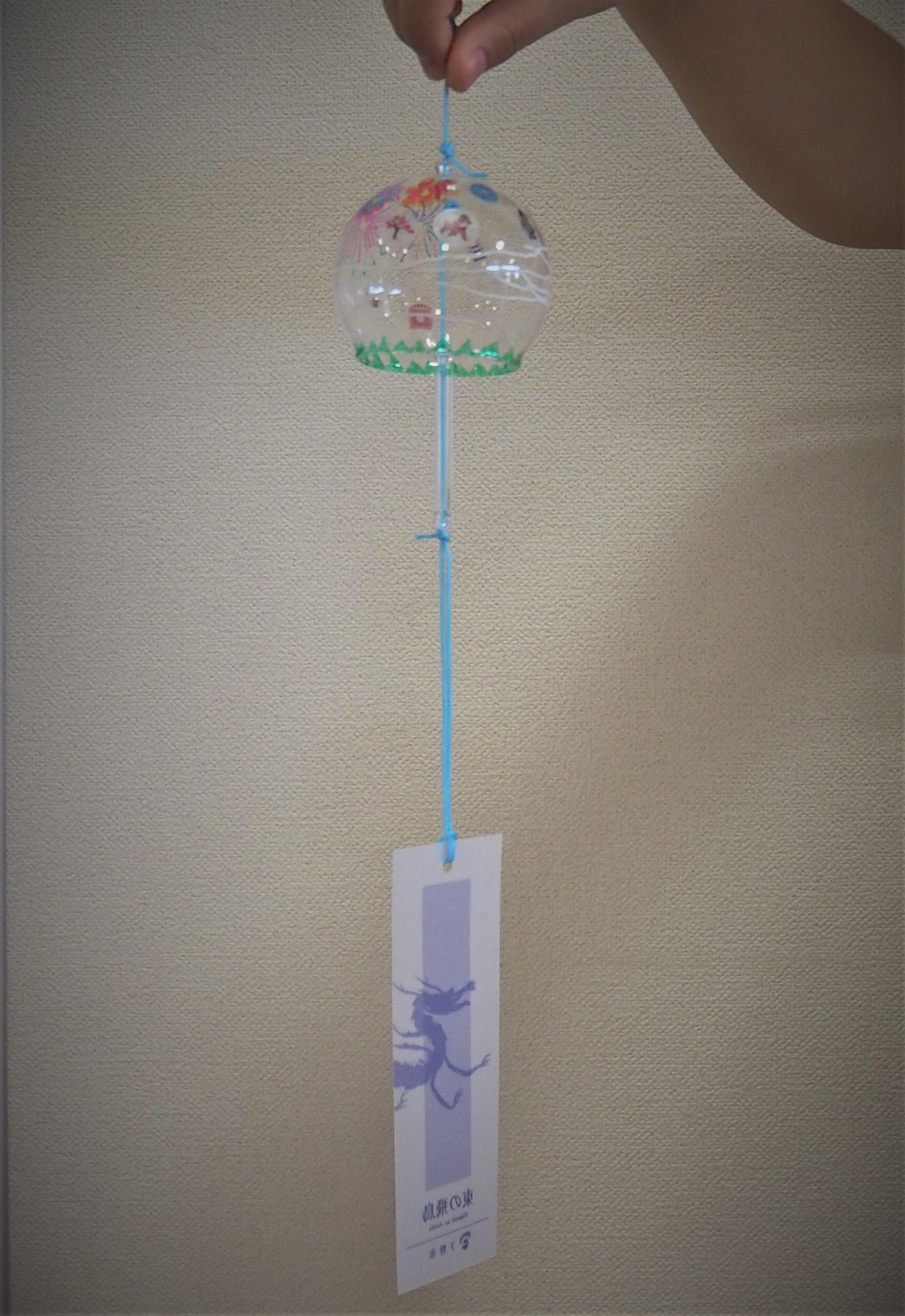

風鈴の歴史について学んだ後、ガラスの風鈴に装飾をしてオリジナルの風鈴をつくりました。

風鈴の歴史は、下野薬師寺跡からも出土している「風鐸」を由来としています。

歴史館に展示している風鐸(複製)を実際に見て、風鈴へと変化していく様を学んでいただきました。

風鈴づくりでは、色とりどりの個性あふれる風鈴が出来上がりました。

短冊には、歴史館オリジナルのしおりを使用し、より下野薬師寺を感じる風鈴となりました。

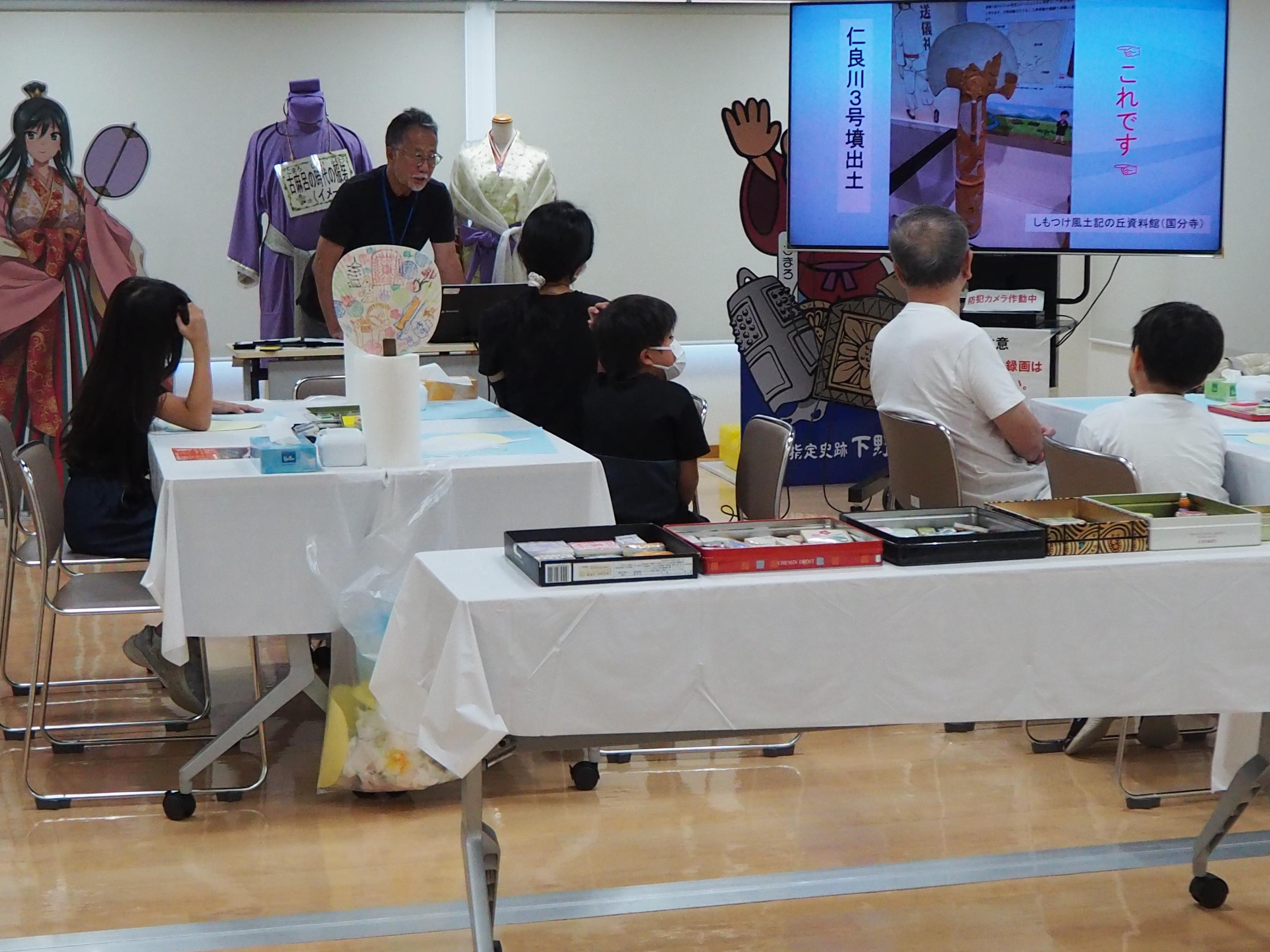

『うちわって何?~うちわを知ってマイうちわをつくろう~』

7月27日(日曜日)・29日(火曜日)に開催しました。

うちわの歴史について学んだ後、文化財モチーフのスタンプや型に色をつけて装飾するうちわづくりをしました。

うちわが日本に入ってきたのは、下野薬師寺が建てられた頃より少し前の弥生時代から古墳時代といわれ、下野市の古墳(仁良川3号墳)からもうちわの原型となっているサシバを模した埴輪が出土しています。

実際にしもつけ風土記の丘資料館に展示しているサシバ型埴輪の画像などを見ながら、うちわの歴史を楽しく学びました。

うちわづくりでは、ボランティアの方の協力を得て、瓦や五重塔などを型取りしたり、色とりどりのスタンプで装飾して個性あふれるうちわが出来上がりました。

今年度は子ども歴史講座を中心に夏のイベントを組み立てました。

歴史を知って体験することで、講座のテーマや内容がより印象に残るようになったのではないかと思います。

ご参加くださった皆さま、ありがとうございました!

来年度も楽しい企画を準備して、皆さまのご来館をお持ちしています。

問い合わせ先

下野薬師寺歴史館

下野市薬師寺1636

電話 0285-47-3121