帯状疱疹ワクチンの定期接種(令和7年4月から)

帯状疱疹ワクチンは、国において、予防接種法に基づく定期予防接種に位置付けられたことから、高齢者等の重症化予防を目的として、令和7年4月から定期接種を開始します。接種を希望される方は、制度内容やワクチンの効果等をよくご確認いただき、医師と相談のうえ接種をご検討ください。

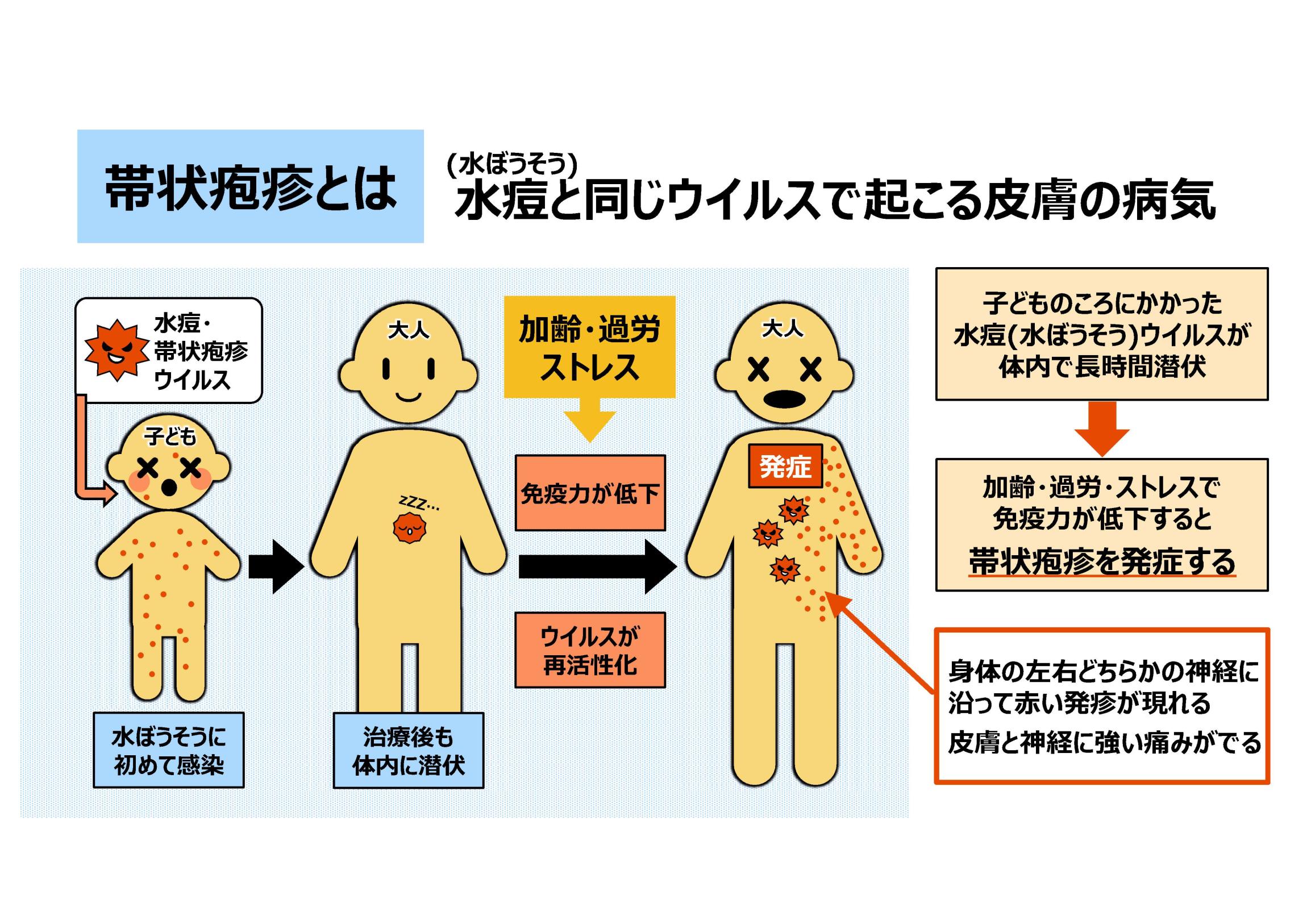

帯状疱疹とは

帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスで起こる皮膚の病気です。子どものころにかかった水ぼうそうウイルスが体の中で長期間潜伏し、免疫力が低下すると帯状疱疹として発症します。帯状疱疹になると、水ぶくれを伴う赤い発疹が体の片側に、帯状に現れます。強い痛みを伴うことが多く、症状は3~4週間ほど続きます。皮膚症状が治った後も痛みが続く、帯状疱疹後神経痛(PHN)になる可能性があります。50歳以上で帯状疱疹を発症した人のうち、約2割がPHNになるといわれています。

感染予防のためには、予防接種を受けるほか、食事のバランスに気をつける、睡眠をきちんととるなどの規則正しい生活習慣や適度に体を動かすことなど、帯状疱疹になりにくい体づくりが大切です。

定期接種の対象者

接種時に下野市に住民登録があり、当該年度において以下の年齢となる方が対象です。

対象となる方には、接種券を郵送します。(令和7年4月16日に接種券(はがき)を発送しました)

|

定期接種対象者 |

|

| 経過措置対象者 |

|

| 年齢 | 生年月日 |

|---|---|

| 65歳 | 昭和35年4月2日 ~ 昭和36年4月1日 |

| 70歳 | 昭和30年4月2日 ~ 昭和31年4月1日 |

| 75歳 |

昭和25年4月2日 ~ 昭和26年4月1日 |

| 80歳 | 昭和20年4月2日 ~ 昭和21年4月1日 |

| 85歳 | 昭和15年4月2日 ~ 昭和16年4月1日 |

| 90歳 | 昭和10年4月2日 ~ 昭和11年4月1日 |

| 95歳 | 昭和5年4月2日 ~ 昭和6年4月1日 |

| 100歳 | 大正14年4月2日 ~ 大正15年4月1日 |

| 100歳以上 | 大正14年4月1日以前に生まれた方 |

使用するワクチン

予防接種においては、接種後一定の期間内に身体的反応(副反応)が生じることがあります。副反応を起こさないためにも、接種前の体温測定や医師の予診をしっかり受け、注意事項等の説明を聞き、ご自身で納得した上で接種を受けてください。

|

生ワクチン (乾燥弱毒生ワクチン) |

組換えワクチン (乾燥組換え帯状疱疹ワクチン) |

|

|---|---|---|

| 接種回数 | 1回 | 2回 |

| 接種方法 | 皮下接種 | 筋肉内接種 |

| 接種間隔 | 他の生ワクチンと27日以上の間隔をあける | 2か月以上の間隔をあけて2回接種 |

| 接種後の効果 |

1年:6割程度の予防効果 5年:4割程度の予防効果 |

1年:9割以上の予防効果 5年:9割程度の予防効果 10年:7割程度の予防効果 |

|

接種を受けられない方 |

|

|

| 副反応 |

注射部位の痛み、腫れ、発赤、かゆみなど まれにアナフィラキシー、血小板減少性紫斑病など重篤な副反応が現れることがあります。 |

注射部位の痛み、腫れ、発赤、筋肉痛、発熱、頭痛、疲労、悪寒など まれにアナフィラキシー、血小板減少性紫斑病など重篤な副反応が現れることがあります。 |

接種費用

|

生ワクチン (乾燥弱毒生ワクチン) |

組換えワクチン (乾燥組換え帯状疱疹ワクチン) |

|

|---|---|---|

| 助成額 | 5,300円 | 1回につき13,000円 |

| 助成回数 | 1回のみ | 2回まで |

持ち物

- 接種券(令和7年度の定期接種対象となる方には、令和7年4月16日に接種券(はがき)を発送しました)

- 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

- 障がい者手帳(60~64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいで日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方)

- 接種費用

※予診票は医療機関に備えてあります。

実施医療機関

医療機関での個別接種となるため、かかりつけ医でないと接種できない場合があります。また、医療機関によって取り扱うワクチンが異なる場合があります。

接種を希望される方は、事前に医療機関へお電話等でお申し込みください。

下記の市内実施医療機関のほか、小山地区医師会加入医療機関、栃木県医師会加入医療機関で接種できます。対象の医療機関については、下記のページをご確認ください。

なお、県外の医療機関など上記の医療機関以外で接種予定の場合は、事前に手続きが必要になります。詳細につきましては、【おとなの予防接種】県外等での接種を希望するときのページをご確認ください。

その他の留意事項

- 定期接種の対象者がすでに接種の一部を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。

- 過去に帯状疱疹にかかったことがある方も定期予防接種を受けることができます。

- 帯状疱疹ワクチンの交互接種(2種類の異なるワクチンを組み合わせて接種すること)はできません。

令和6年4月から実施している帯状疱疹ワクチン任意予防接種の助成について

下野市では、50歳以上の方を対象とした帯状疱疹ワクチン接種の助成を行っています。

詳しくは「帯状疱疹ワクチン任意予防接種費用の一部助成」のページをご覧ください。

「帯状疱疹ワクチン任意予防接種費用の一部助成」のページはこちら